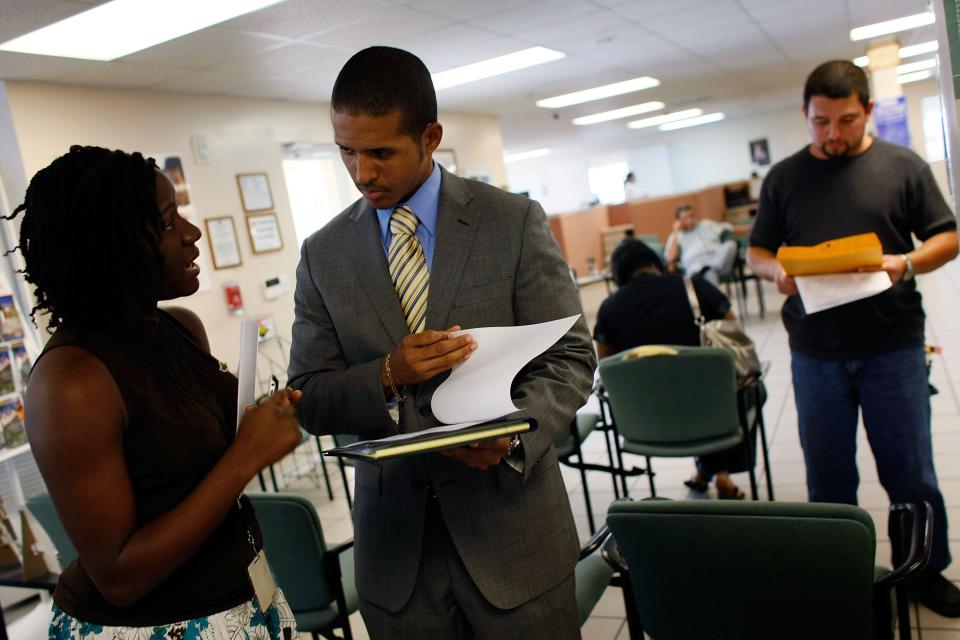

現在轉職來得及嗎?AI浪潮水退後,藍領職人仍將屹立不拔

隨著 AI 浪潮席捲白領工作世界,對數億知識工作者產生巨大衝擊。根據估計,全球約有近 10 億的知識工作者受到影響,有 1,400 萬個工作機會將消失在這波人工智慧掀起的巨浪中。

AI 對於工作的瓦解只是未來幾十年美國經濟將面臨的主要結構性轉變之一。當白領專業人員面臨就業市場動盪及工資下降的衝擊時,讓人意外的是龐大的基礎勞動工作市場可能安然無恙。像是專業技工、高強度的體力勞動,或是需要結合體力、知識和社交能力的工作將不會被取代。

事實上,隨著 AI 的長期發展,未來藍領工人的職缺可望呈現爆發性成長。

隨著大量美國人年長者退休空下許多職缺,加上全球對醫療、綠能、高科技製造和建築需求持續增加,不論工作機會或是薪酬,藍領工人將迎來巨大的成長機會並成為這波人工智慧革命的大贏家。雖然 ChatGPT 能翻譯文章、製作圖表及整理資料,但它無法代替護士在醫院照顧病患,也無法代替建築工人及水電工人整修廚房。

新經濟將成藍領階層的福音

美國詩人 Philip Levine 這樣形容 90 年代的工廠工作:

我們站在雨中,

在福特高地公園的長隊中等待工作。

你知道工作是什麼。

福特高地公園位於底特律,位於知名的「鐵銹地帶」。鐵鏽地帶泛指 1980 年代後,因工業衰退造成人口流失和都市經濟下滑的美國東北部和中西部地區,包括「汽車之城」底特律、「鋼都」匹茲堡、克利夫蘭及芝加哥等知名都市。由於工作機會大量萎縮,藍領工人求職沒有尊嚴,工作性質單調乏味且人際關係疏離。

2000 年代開始,經濟朝向全球化發展,低技能的工作漸被機械取代或移至人工成本低的海外國家,製造業衰退開始加速,網際網路的出現讓經濟發展轉向辦公室為主的白領階級。但十年河東十年河西,AI 為藍領階級帶來令人振奮的發展機會,專業技工看到「逆轉勝」的趨勢。

如今認知工作者(目前無法倚靠機器,需要人力運用智慧完成工作,但不一定需要大量廣博的知識)正在競相爭搶越來越少的遠距工作機會,但半導體製造等產業卻面臨勞動力供不應求的困境,缺工情形在藍領階層中時有所聞。

近兩年勞動市場對於基礎勞動力的需求為歷年僅見,低失業率和大量的職缺需求使得中低收入工人的薪資持續上漲,刺激藍領階級的就業繁榮。

藍領勞動力需求持續上升 半導體製造成兵家必爭之地

美國目前有 960 萬職缺,經濟學家稱為「充分就業」。美國勞工統計局預估未來十年需求最多的職缺將出現在醫療保健、交通運輸、可再生能源和高科技製造業,其中又以醫療保健及社工的職缺最多。

預期到 2032 年,每 6 個新工作者就有一個是居家醫療護理員或是個人護理助理。建築業的職缺也迅速增加,過去 1 年中每月平均增加 15,000 個職缺,且需求還在持續增加。

製造業整體來說勞動力供需尚稱平穩,但資本支出已經增加至每年 2,000 億美元,與 5 年前相比呈現倍數成長。電器設備和半導體的需求最大,預計未來 10 年勞動力年成長率將達到 3%。

美國塔夫茨大學國際歷史副教授 Chris Miller 在 2022 年的新書「晶片戰爭」清楚寫出晶片供應鏈的全球重要性,半導體被各國列為優先發展產業並自建晶片廠,代表未來將有許多薪資優渥且僅需高中畢業的職缺。

布魯金斯學會的技術和勞動力發展專家兼政策主管 Mark Muro 指出在晶片製造業中,約 50% 的入門工人只需高中或同等學歷即可勝任,其他行業則為 38%。未來 10 年全球半導體行業的產值可望達到 1 兆美元,美國將增加 5 萬個工作機會:

製造業將有相當大的非學士學歷的技術人員需求。

非管理的中低薪工作實質薪資較疫情前不減反增

並非所有藍領工作都能不受自動化的衝擊,如零售業工人的前景就不及製造業及建築業工人,但整體來說中低收入工人的實質收入較疫情前已有所改善。雖然新冠疫情初期對低薪工人的衝擊最為嚴重,但它們也成為後疫情時代經濟復甦最大受惠者,薪資成長速度幾乎是以往任何經濟復甦時期的 3 倍。

根據數據顯示,從 2009 年至 2017 年,美國收入墊底的 10%勞工平均時薪為 12.5 美元,整體僅成長 3.9%;但從 2020 年 3 月到 2022 年 3 月的 2 年間,儘管通膨達到高點,但藍領工人的實質薪資依舊成長 5.7%,比起疫情前更高,經濟數據也顯示成長趨勢將會持續。

過去 10 年美國貧窮率(貧窮人口佔整體人口的百分比)從 14.8%下降至 11.5%,美國後半段家庭的平均淨資產較疫情前成長超過 45%。

如果能避免經濟衰退,火熱的勞動市場將持續推升工資上漲,使貧困率降低並提高家庭收入和凈資產。AI 的發展將進一步提高這些工作的生產力,並在未來 10 年讓生產力持續提升。這對建築業是一大福音,因為房屋供給不足仍然是美國人最迫切的問題之一,勞工生產力的提高無疑將進一步推動經濟成長。

哪些工作能從 AI 衝擊下安然無恙?

世界經濟論壇最近與 Accenture 的最新報告中,分析近 900 個職業的 19,000 個獨立作業,以了解 AI 對這些工作產生的影響。結果非常明確:具高度人際互動且非重複勞動作業的工作面臨的影響最小,美國勞工統計局和麥肯錫的近期預測也得到相似的結論。麥肯錫全球研究院總監 Kweilin Ellingrud 表示:

若工作場所在無法預測的物理環境,這樣的體能勞務工作的特點在未來 5 至 10 年內難以被 AI 取代。相反的,如果工作屬於高度規律且在可預測的物理環境,產業就能運用生成式 AI 或是機器人,透過流程自動化將工作完成得更快更好。

針對這一現象,有一個為人熟悉的著名理論:技能偏向的技術革新。這種理論認為容易受到自動化或電腦化影響的常態性工作薪資將會下降,需要應對靈活及高度人際互動的非常態性工作,產業需求將會上升且工資也會水漲船高。

這個理論與最近研究結果相符。像空調安裝技工、教師和美髮師這類非重複性的工作,在未來 5 到 10 年內相對安全。根據 OpenAI 的研究顯示,有大約 4%的專業性高的工作,像是油漆工、木匠及翻修屋頂的工人,這些工作幾乎不會受到 AI 影響,即便科技將會逐步深入這些工作,但這些職缺無法被機器取代。Kweilin Ellingrud 指出:

雖然我們有 Roomba(家用掃地機器人),但我們依然需要家庭清潔工人的存在,因為 Roomba 所做有限,且成效不如清潔工出色。

人工智慧成職人最大利器 取代繁複工作並提高職場安全

AI 不只無法取代這些工作,相反的,趨勢發展可能讓這些工作受益,讓勞工能更輕鬆完成例行性工作。

例如護士可以減少蒐集和輸入醫療記錄系統的時間,並將時間分配到像是照顧病人、術後護理這類的重要工作,做為高時薪著稱的職業,這種轉變每年將為美國節省數十億醫療成本;建築行業也能透過無人機進行檢查,或用 AI sensor 進行測量,讓工人可以執行更多工作。

Muro 認為這些職業將會出現不同的發展,偏體力勞動的工作可能繼續存在,但生成式 AI 監督將會取代大量管理或監控的工作。與其說是取代工作,他認為科技與人力的結合將提升這些職業的工作效率和收入,也讓他們在就業市場上炙手可熱。

藍領工作不僅不會受到人工智慧的影響,並且 AI 的發展會提高這些職業的職場安全。例如在工作場所採用 AI 設備,可以透過即時監控降低風險,在設備產生問題時發出警報提醒員工注意。美國每年有 270 萬以上的職業傷害事故,有 5,000 多人因而喪生,因此任何職業安全的改進都十分重要。

總體而言,在 AI 海嘯中勝出的將是那些工作時間穩定、具向上流動性的高水準藍領工作者,且他們憑藉工作的專業度,不僅能獲得合理報酬且擁有一定程度的發言聲量。雖然整體經濟受到衝擊而起伏劇烈,但這些運算革命的贏家已憑藉專業技術穩坐釣魚台,在這波浪潮中突圍而出。

核稿編輯:湯皓茹

《商益》主張「商業是最大的公益」,報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入 Discord 社群,並免費註冊訂閱商益電子報。

延伸閱讀:

【TSIA 年會】專訪微軟副總裁Eric Boyd:AI時代應採取團體戰

完善臺灣創新創業生態系,副總統賴清德:未來五年創造2萬個新創工作機會

像人,但不搶人工作?Amazon推出仿人機器人Digit!強調「合作」而非「取代」

Yahoo奇摩財經

Yahoo奇摩財經